Interessante appuntamento domani pomeriggio, 28 maggio, a Milano ma anche in diretta streaming al link: https://www.youtube.com/@INGVSalaConferenzeMilano, dove è necessario iscriversi. In occasione del ventennale dell’approvazione del modello di pericolosità sismica MPS04, la sezione di Milano dell’INGV, che ne fu il principale protagonista, vuole ricordare quei momenti di grande fervore scientifico e l’impatto che il modello ha avuto sugli aspetti di riclassificazione e di normativa. Per questo motivo si svolgerà un incontro che vuole ripercorrere gli avvenimenti, collocare l’operazione nel contesto storico, analizzarne la realizzazione, le applicazioni, i successi e le critiche. Così domani pomeriggio dalle ore 14,30 alle 18 si alterneranno i contributi su: MPS04: dalla mappa al modello (M. Stucchi e C. Meletti); MPS04, gli ingegneri e le norme tecniche (G. Magenes); L’anatomia di MPS04 e i suoi tratti distintivi secondo l’ingegneria sismica (I. Iervolino); I dati e i modelli di scuotimento prima e dopo MPS04 (L. Luzi); Conoscenze geologiche per la valutazione della pericolosità sismica (G. Valensise); First national seismic risk assessment analyses with MPS04 (H. Crowley); L’impatto del modello MPS04 sulla progettazione antisismica (A. Pignagnoli); La pericolosità sismica finalizzata alla microzonazione e rapporti con le NTC (F. Pergalani); Geosafe e INGV: un supporto alla valutazione del rischio sismico nel processo di business assicurativo (S. Mattiuz); Pericolosità e comunicazione: qualcosa non ha funzionato? (R. Camassi, T. Postiglione, A. Amato).

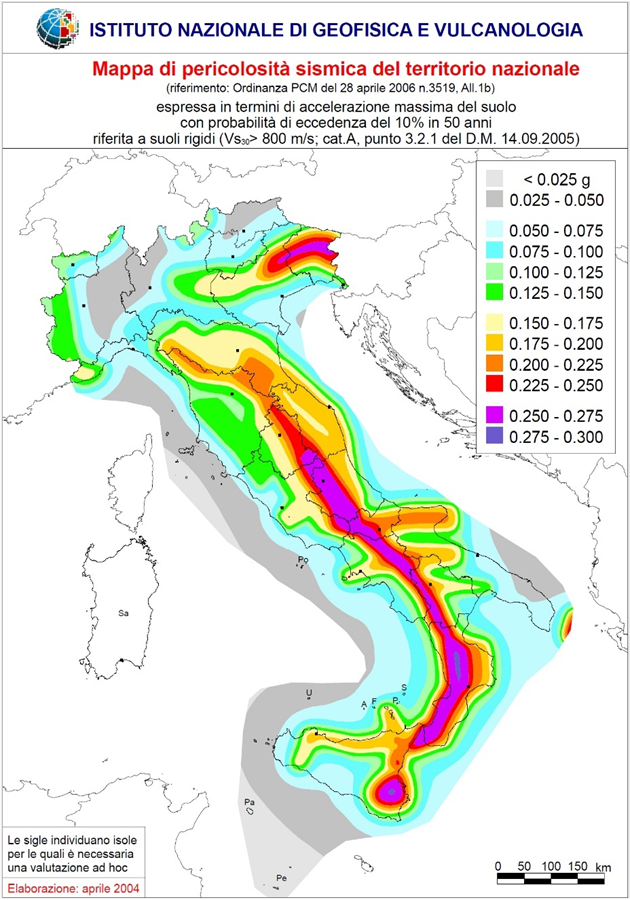

Incontro interessante per la nostra terra che da sempre convive con i terremoti, anche catastrofici, l’ultimo in Garfagnana- Lunigiana il 7 settembre 1920, ma anche per le altre regioni d’Italia che guardando i colori della stessa mappa indicano pericolosità crescenti.

Proprio nei giorni scorsi, fra il sette e l’undici maggio si sono registrati dieci terremoti strumentali in 4 giorni in Garfagnana, tra Minucciano, Castiglione di Garfagnana, Pieve Fosciana e Castelnuovo di Garfagnana. Certamente niente di preoccupante anche se è doveroso ricordare sempre che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche i terremoti non si possono prevedere.

È importante ricordare i terremoti, parlare dei terremoti, imparando così come si può sopravvivere al prossimo evento. La storia sismica ci insegna che è la grande vulnerabilità degli edifici la causa degli esiti più disastrosi. Perdere la memoria e l’attenzione è fenomeno diffuso. Una disattenzione diffusa sia da parte delle istituzioni a cui, in alcuni casi, corrisponde anche quella delle popolazioni. La crescente diffusione di internet e dei social sta amplificando il problema delle bufale, della perdita della memoria del voler sempre attribuire gli eventi anche quelli più catastrofici a cause antropiche. Era successo anche in Garfagnana 11 anni fa, dopo la forte scossa dal 21 giugno 2013. Subito si diffusero le bufale relative alle cause.

Ricordo cosa disse il compianto professore Marco Mucciarelli: «Se è noto che alcune attività come l’estrazione o iniezione di fluidi nel sottosuolo o il riempimento di bacini idrici artificiali possono dare luogo a sismicità indotta in un qualche percento dei casi, attribuire un terremoto all’azione combinata di scie chimiche e radiazione elettromagnetica immessa nell’atmosfera rappresenta una summa neoalchemica di alcuna tra le più note “bufale” del web. Per lo “smontaggio” di queste bufale ci sono ottimi e seri siti. Ma il problema non può esser liquidato come quello di innocui complottisti visionari che non meritano più di un sorriso o un’alzata di spalle. Quello di cui queste persone non si rendono conto è il danno che creano cercando di convincere la popolazione che ogni terremoto che capita in Italia è causato dall’uomo. Avevo una intuizione un po’ ingenua sul fatto che in genere non sia una buona idea distogliere l’attenzione dai veri motivi per cui un terremoto fa danni, ma ora ho potuto approfondire l’argomento in maniera più scientifica. In Germania ho partecipato, presso laTraining Base Weeze, ad un workshop di un progetto europeo che tenta di costruire una comunità che affronti in maniera olistica il problema della riduzione dei rischi da disastri naturali. Hanno partecipato sismologi, sociologi, vigili del fuoco, operatori di protezione civile ed esperti di comunicazione di dieci paesi europei. Ho trovato particolarmente interessante l’intervento del prof. Stewart Kowalski del Gjøvik University College di Stoccolma, sull’impatto che i modelli mentali hanno nella percezione del rischio e nella messa in atto delle politiche di mitigazione. In particolare per quanto riguarda il perché le politiche di mitigazione sembrano avere sempre più difficoltà ad essere stabilmente inserite nelle pratiche quotidiane della popolazione è stato citato un lavoro di ricercatori del Risk Management and Decision Processes Center della Università della Pennsylvania, intitolato “Perché non riusciamo ad imparare dai disastri”. L’idea fondamentale del lavoro è che il sistema “prova e sbaglia” sul quale si basano gran parte dell’esperienza e della cultura umane non funziona per eventi che hanno tempi di ritorno molto lunghi, e che un singolo individuo potrebbe non sperimentare mai. Se da un lato la funzione di trasmissione culturale viene affidata a miti e leggende (il grande diluvio comune a quasi tutti i popoli), dall’altro ogni individuo si forma un modello mentale di cosa sia un disastro, di come questo accada e di come si possa sopravvivergli. A questo punto un modello sbagliato non solo non contribuisce a diminuire il rischio, ma può aumentarlo. La leggenda urbana del terremoto dell’Emilia generato dal fracking, o quello della Lunigiana causato dai militari fanno pensare che la soluzione del problema terremoto non sia l’edilizia antisismica, la microzonazione o l’informazione della popolazione, perché tanto il terremoto viene causato dai cattivi, ed è loro che bisogna combattere. Mentre la popolazione si indigna fermamente su Facebook contro un fantasma inesistente, le faglie nel sottosuolo italiano continuano ad accumulare energia, non si iniziano misure di prevenzione e riduzione del rischio, così andiamo contro il prossimo disastro annunciato. Dopo il prossimo terremoto naturalmente non mancherà un nuovo colpevole antropico».

Gianluca Valensise di INGV che nell’incontro di domani parlerà delle conoscenze geologiche per la valutazione della pericolosità sismica, ha ricordato la diversa attenzione delle popolazioni di Norcia e di Amatrice. «A Norcia la popolazione si è sensibilizzata attraverso molti decenni per motivi che ora ci sono chiari, a cominciare dall’introduzione del celebre regolamento edilizio dello Stato Pontificio dopo il forte terremoto del 1859: non vi è dubbio che questo regolamento ha contribuito a limitare i danni successivi, come si è visto nel centro storico anche con il terremoto del 2016. La prevenzione è entrata nella cultura collettiva dei nursini, e lo avrebbe fatto anche se le istituzioni non avessero fatto nulla e non esistessero le norme antisismiche. Ad Amatrice è successo il contrario. Le norme che c’erano sono state disattese, ma soprattutto il terremoto non è entrato nella cultura diffusa. Così il centro storico di Amatrice praticamente è scomparso, a differenza di quello di Norcia».

Tornando alla nostra terra «le strutture tettoniche della Garfagnana – ha spiegato lo stesso Gianluca Valensise – si estendono fino alla zona di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca. Quella che ha generato il terremoto del 1920 è nella parte settentrionale della Valle del Serchio. Non c’è alcun dubbio che ci sia una faglia gemella nella parte sud, cioè tra Castelnuovo Garfagnana e Bagni di Lucca. Le faglie prima o poi si muovono. Accadrà forse fra 500 anni e dunque il problema riguarderà generazioni molto successive alla nostra o forse sarà prima. Questo è un ragionamento. Non possiamo sapere quando ci sarà un forte terremoto nella parte sud della Valle del Serchio, ma sappiamo che prima o poi accadrà. Si può dire che l’Italia sismica si divide in due parti. In una parte arriva il grande terremoto, quello sopra magnitudo 5.5, ovvero sopra l’ottavo grado della scala Mercalli: trova edifici mal costruiti e privi di manutenzione e quindi tira giù tutto. Allora si ricostruisce, per forza, perché non c’è più niente in piedi. Di solito si ricostruisce meglio, ma solo perché il terremoto ci costringe a farlo. Poi c’è una parte virtuosa dell’Italia, che include sicuramente la Garfagnana e la Lunigiana ma anche la Basilicata, dove ci sono amministratori illuminati che dicono: “C’è stato un terremoto non forte, che ha spaventato la gente e ha fatto qualche danno; cogliamo questa occasione per riconsiderare lo stato di tutto il patrimonio abitativo”. Normalmente se la casa non è crollata i cittadini dimenticano presto il problema: ma se invece gli amministratori colgono l’occasione per fare prevenzione su vasta scala, magari usufruendo di fondi che arrivano dal Governo centrale, il successivo forte terremoto troverà edifici più solidi e una popolazione più consapevole e preparata. È sgradevole dirlo, ma un terremoto che risveglia un po’ le coscienze è sempre utile. Ma poi non tutti colgono l’occasione. Molti lo dimenticano, finché non arriva il forte terremoto, che miete vittime e rende obbligatoria la ricostruzione. A quel punto, a meno non ci sia il dolo, le case vengono ricostruite bene».

Proprio lunedì scorso, 20 maggio, c’è stato dalle ore 19:51 uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei con una magnitudo massima Md 4.4 ed è stato detto che si è trattato della scossa più forte da 40 anni in quella zona.

Su questo ultimo fenomeno è interessante leggere quanto ha scritto ieri su Avvenire il collega Angelo Scelzo, che è stato capo dalla redazione di Lucca dello stesso quotidiano fra il 1979 e il 1980 ed è stato ospite a Lucca per la presentazione del suo libro venerdì 17 maggio scorso. «La terra che trema sotto Napoli scuote l’inerzia dell’abitudine» questo il titolo del suo articolo dove si legge tra l’altro: «L’emergenza non sta più ai patti. Almeno per la terra che trema, Napoli aveva sottoscritto quasi un tacito accordo, scosse spalmate come si fa con un debito da pagare a piccole rate, contando sulla comprensione e il buon cuore di una natura che da queste parti ha dato, ma anche preso, molto. Stavolta lo sciame non ha lasciato l’abituale tracciato quasi piatto sui sismografi posti a guardia di un evento che, nel campo delle previsioni – 1.252 scosse solo ad aprile – è diventato ricorrente quasi come la nebbia in Val Padana. L’impennata del pennino non è stata catastrofica, ma non è più passata inosservata. Quando la gente è stata spinta in strada da una scossa diversa e più forte di tutte le altre, replicata con quasi la stessa intensità mercoledì mattina, ha trovato già calcinacci caduti dai palazzi e accanto a essi, nella paura che potessero diventare cumuli, ha dovuto prendere atto di una vita e di un’emergenza che cambiava».

«Tendopoli, assembramento di auto nei luoghi più spaziosi all’aperto, lo schieramento di ambulanze e mezzi di pronto intervento, hanno subito composto accanto all’epicentro il quadro e lo scenario di un terremoto in corso. A Pozzuoli il nome è un altro, bradisismo, per un’origine vulcanica che ha finora rassicurato sulla limitata portata dei danni. In molti il terremoto dell’Ottanta è ancora vivo. E non a caso proprio a quella devastante sciagura è andato il ricordo dopo la scossa di lunedì sera, mai così forte a distanza di 40 anni. Ciò che accade a Pozzuoli, e di fatto a Napoli, si può continuare a chiamare emergenza anche dopo che il boato fuori ordinanza delle 19,51 ha cambiato il corso delle cose. Sarà difficile, da quell’ora in poi – prosegue l’articolo di Angelo Scelzo su Avvenire – considerare “La terra trema a Pozzuoli” una frase fatta, che scivola via tra cronache ben più allarmanti. Improvvisamente l’area napoletana sembra aver aperto un capitolo nuovo, ma in realtà mai tanto vecchio. La prima a essere scossa dal più energico colpo tellurico è stata quella sorta di assuefazione vissuta in modo diverso da chi è dentro al cratere, e lì ha casa, lavoro, affetti, e chi dovrebbe invece badare al fenomeno nel senso di governarlo, per quel che è possibile, e provvedere a rendere più alti possibili i parametri di una normalità che nei dintorni di Napoli notoriamente è merce rara. È troppo dire che l’emergenza-Pozzuoli, proprio ora che è venuta più drammaticamente alla luce, somiglia fin troppo – anzi, rischia di diventarne un simbolo – alle tante, troppe altre emergenze di Napoli? È azzardato spingersi ad affermare che quella forma di cinismo del “tirare a campare”, spacciata finanche per bonaria saggezza popolare, ha preso piede anche tra i fumi delle solfatare?…»

Per chi è interessato ricordo dunque l’appuntamento di domani pomeriggio che comprende anche le tematiche delle norme tecniche e della ingegneria sismica. Un’occasione per fare memoria che poi diventa esperienza e quindi cultura anche per quelli eventi che hanno tempi di ritorno molto lunghi, che alcune persone potrebbero non sperimentare nella loro vita.

Considerando che il nostro Paese è fortemente a rischio tellurico, come provano le passate esperienze di forti e distruttivi terremoti avvenuti a Messina, Fucino, Belice, Friuli, Irpinia, Modena, Amatrice e Italia centrale ecc (solo per parlare del secolo 20 ° e 21° in corso ) e come dimostra il fenomeno del bradisismo dei campi Flegrei e considerando come sia ancora difficile prevedere i terremoti, non rimane altro che cercare di costruire in maniera antisismica e osservare alcune importanti regole di prudenza ( non costruire più in zone notoriamente e storicamente a rischio come a Napoli e dintorni). Mi viene in mente il Giappone, Paese a rischio più del nostro, ove avvengono sovente terremoti fortissimi , ma dove i danni restano contenuti proprio perchè da decenni si costruisce in maniera mirata , in ossequio a normative antisismiche accurate , dove si educano gli abitanti, sin dalla tenera età, a come comportarsi in caso di calamità. Credo che questo sia al momento l’unico rimedio e che dovremmo imitare il ” modello Giappone”. Rispetto al passato anche da noi qualcosa è migliorato, si fanno esercitazioni nelle scuole, nelle zone a rischio e qualche passo in più nelle costruzioni nuove si è fatto in qualche area del territorio nazionale. Ma c’è ancora tanto , tanto da fare !!!!